REVISTA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA PARA ALUMNOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

14

2010 Investigación en Secundaria

Edita I.e.S.

Investigación en Secundaria

I.S.S.N.: 1137-8794

Dep. Legal CC-62-1997

Imprime: COPEGRAF, S.L. Cáceres.

![]()

Fotografía de cubierta de José Luís Perretta

![]()

Asóciate y recibe MERIDIES cada año. revistameridies@yahoo.es

![]()

![]()

REVISTA DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA NATURALEZA PARA ALUMNOS DE ENSEÑANZAS MEDIAS

14

2010

I.e.S.

![]()

![]()

Departamento de Biología y Geología IES Universidad Laboral

Avda. de la Universidad, 53 10003 CÁCERES

![]()

CONSEJO DE REDACCIÓN

José Manuel Rivero Martín (director) Fernando Durán Oliva

Javier Escudero Escudero Luís Ramos Llanos

CONSEJO ASESOR

![]()

Dra. Dª Pilar Alonso Rojo (Universidad de Salamanca)

Dr. D. José Julián Calvo Andrés (Universidad de Salamanca)

Dra. Dª Pilar García Rodríguez (Universidad Complutense de Madrid)

D. Edgar Fabián Gómez (I.E. CASD Simón Bolívar, Valledupar (Cesar) –Colombia–)

Rafael Margallo Toral (IES Santa Clara, Santander)

Dr. D. Ángel Puerto Martín (Universidad de Salamanca)

Dr. D. Víctor José Rodríguez Martín (IES La Vaguada, Zamora)

Dª Consuelo Ruiz Medina (IES Azuer, Manzanares –Ciudad Real–)

Dra. Dª María del Carmen Sánchez Bernal (Universidad de Salamanca)

MERIDIES 14

ÍNDICE

Presentación | 5 |

J. E. CAMPILLO ÁLVAREZ. El sedentarismo: ¿Es una enfermedad carencial? | 7 |

I. ÁLVAREZ; A. DOMÍNGUEZ; T. PLUMA; G. VINAGRE y M. MARTÍN ALZAS *. Distribución potencial de determinados géneros de plantas fanerógamas en el S-W de Extremadura a través de los lepidópteros ropalóceros que viven en esta región. | 11 |

C. ARIAS; G. MARIN; J. HERNANDEZ; M. GUERRA y E. F. GÓMEZ *. Diferencias organolépticas y grado de aceptación de la carne de equino y la carne de res en la población de Valledupar (Colombia). | 19 |

Á. MACHÓN; J. HERNÁNDEZ; M. HERNÁNDEZ; A. RIVERA; C. ROMERO; Á. MARTÍN y J. DEL MORAL *. Curación del pimiento, indiferencia de las lombrices. | 23 |

M.D. PÁEZ, Á. VIEDMA, M.C. MARTÍNEZ NAVERO * Y M.Á. PÉREZ VEGA *. Se busca donante. | 27 |

A. ÁLVAREZ, M.A. DELGADO, A. GONZÁLEZ, E. MARÍN, A.N. MONTERO, A. PIÑERO, J. SÁNCHEZ, J.A. SÁNCHEZ, M.A. TREJO, M. VALENCIA y A. PIZARRO LECHÓN *. Lácara geológica. | 31 |

B. CEPEDA; E. MARTÍN, R. RAMOS y C. MUÑOZ *. La cocina, los colores y la química. | 37 |

E. RUIZ, M. C. ZAMBRANA, G. ZAMBRANA, A. ZAMBRANA y M. A. PÉREZ *. Lavamanos sin agua: ¿Funciona? | 39 |

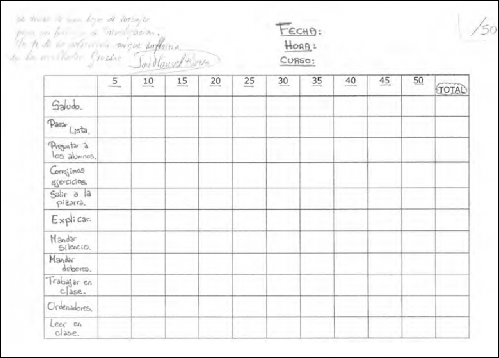

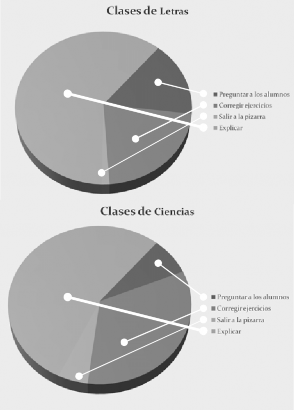

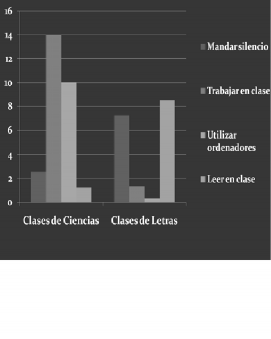

S. CENTENO y A. CERRO. Distribución del tiempo de clase. | 43 |

E. ARQUERO y J.C. LIZARAZU *. B.A.L.: Bacterias del acido láctico. Estudio del yogur y el kefir. | 47 |

J. MARTÍN; N. MORENO; Mª D. RODRÍGUEZ; C. VALENZUELA y L. F. PERALTA *. Variación del índice y densidad estomáticos en plantas de lirio (Iris germanica) sometidas a diferentes tipos de riego. | 53 |

J. CANO; M.A. GÓMEZ; B. MARTOS Y F.J. BUENO *; M.A. PÉREZ *. ¿Demasiados fosfatos? | 57 |

A.J. CARRETERO; R. GONZÁLEZ; J. LOBATO y F. RAMÓN *. ¿Te puedes morir en las arenas movedizas? Sí, pero de hambre. | 61 |

P. GIL, M. SICRE, M. SANCHEZ, A. LOPEZ, M.A. RUIZ *. Estudio de la resistencia en los mohos. | 63 |

Indicaciones y normas para la publicación en MERIDIES | 67 |

MERIDIES nº 14, 2010 Presentación

PRESENTACIÓN

Tras la publicación del número anterior, ya presumíamos dificultades financieras para la edición de este año y desde el principio se ha trabajado con la idea de reducir el número de páginas. Se planteó la posibilidad de mantener sólo su publicación en soporte digital pero la mayoría opinábamos que, dada la función formativa y motivadora que cumple, era importante mantener su edición impresa, aunque ello exigiera disminuir su paginación.

El día 18 de febrero de este año tuvo lugar en Badajoz la Jornada Internivelar de Debate “Estudiar Ciencias”. La realización de esta jornada fue promovida por la Facultad de Ciencias de la Universidad de Extremadura que está preocupada por la escasez de alumnos que solicitan acceder a la misma. Durante esta jornada, profesores universitarios y de Enseñanza Secundaria, analizaron lo que se está haciendo y lo que se puede hacer para cambiar esta tendencia de desinterés de los jóvenes hacia el estudio de las disciplinas científicas. Nuestra asociación fue invitada a participar en la misma y durante diez minutos expusimos las actividades que se realizan año tras año (Reuniones Científicas, Ciencia en Ruta, Coloquios Científicos y la edición de esta revista) que resultaron verdaderamente atractivas para todos los allí presentes.

De las dos crisis a las que se ha hecho referencia (financiera y de vocaciones científicas), las dos nos han hecho mella, porque por primera vez, desde que en 1997 comenzó a editarse esta revista, se han publicado todos los artículos aceptados sin quedar ningún trabajo pendiente de publicación por falta de espacio. Por ello queremos, en esta ocasión, felicitar y agradecer muy sinceramente a los colaboradores de MERIDIES 14. Ellos son los que, con su interés, con su esfuerzo y con la calidad de sus artículos, han permitido que este número salga hoy a la luz. Muchísimas gracias.

La revista de este año mantiene su carácter internacional porque volvemos a contar con un interesante trabajo sobre hábitos alimenticios llevado a cabo por un grupo de estudiantes de la Institución Educativa CASD Simón Bolívar de Valledupar (Colombia). También volvemos a incluir artículos procedentes del IES Iulia Salaria de Sabiote (Jaén), de La Anunciata Ikastetxea de San Sebastián y, por primera vez del IES Pedro Muñoz Seca de El Puerto de Santa Maria (Cádiz) al que le damos una cariñosa bienvenida. Bienvenida que también hacemos extensiva al Colegio Maristas Ntra. Sra. Del Carmen de Badajoz que también verá publicado un artículo de sus alumnos por primera vez en nuestra revista. Y, como no, en este reconocimiento pormenorizado queremos subrayar la colaboración de centros veteranos de Extremadura como son los IES Arroyo Harnina de Almendralejo, Virgen del Soterraño de Bancarrota, Matías Ramón Martínez de Burguillos del Cerro, Enrique Diez-Canedo de Puebla de la Calzada y Universidad Laboral de Cáceres.

Presentación MERIDIES nº 14, 2010

Durante la primera semana de marzo de este año, se desarrolló la XIV Reunión Científica para alumnos de Enseñanza Secundaria “Montánchez 2010” que contó con la participación de más de trescientos estudiantes y sesenta profesores de cuarenta centros españoles y un centro peruano. Toda la comunidad educativa del IES “Sierra de Montánchez” se volcó en el evento que por primera vez contó, en su acto inaugural, con la presencia del presidente de la Junta de Extremadura D. Guillermo Fernández Vara, acompañado de la Consejera de Educación Dª Eva María Pérez López, desde hace años fiel a esta cita. El desarrollo de las jornadas fue singularmente exitoso destacando en el apretado programa las conferencias de D. José Enrique Campillo Álvarez («¿Es el sedentarismo una enfermedad? Su relación con la obesidad infantil», de D. Eduardo Alvarado Corrales («El agua como garantía de futuro») y de D. Bernat Soria Escoms («Células Madre: ¿qué son y para qué sirven?»).

La próxima Reunión Científica organizada por Investigación en Secundaria se celebrará en la localidad pacense de Bancarrota bajo la denominación de XV Reunión Científica para alumnos de Enseñanza Secundaria “Bancarrota 2011” y tendrá lugar los días 17 y 18 de marzo. Un grupo entusiasta de profesores del IES “Virgen de Soterraño” se han responsabilizado de una buena parte del entramado organizativo y nos invitan a todos a participar.

Finalmente recordaros que, al igual que MERDIES 13, este número está disponible en formato pdf en nuestra web (www.meridies.info), por lo que podéis descargaros el artículo o artículos que deseéis.

6

EL SEDENTARISMO: ¿ES UNA ENFERMEDAD CARENCIAL?

J. E. CAMPILLO ÁLVAREZ

Catedrático de Fisiología. Facultad de Medicina. Universidad de Extremadura. Badajoz

El practicar algún deporte y el desarrollar habitualmente un cierto grado de actividad física son medidas muy eficaces para la prevención y el tratamiento de numerosas enfermedades. Si al estilo de vida físicamente activo, sumamos un plan de alimentación correcto, entonces dispondremos, bajo el control de nuestra voluntad, de los dos factores más potentes para influenciar nuestra salud y para tratar numerosas enfermedades.

Entre las cuestiones que suscita la relación entre sedentarismo y salud están:

¿Cómo es posible que una vida activa, no sedentaria frene el desarrollo de tantas enfermedades? O por el contrario, ¿a través de qué mecanismos el sedentarismo pueden causar enfermedad? Vamos a analizar estas cuestiones y para ello recurriremos al punto de vista y a la metodología de una moderna y pujante rama de la ciencia médica: la Medicina Darwiniana o Medicina Evolucionista.

LA MEDICINA EVOLUCIONISTA O DARVINIANA

La Medicina Darwiniana o Evolucionista estudia la enfermedad en el contexto de la evolución biológica. Considera que muchas de las enfermedades que hoy nos afligen son consecuencia de la incompatibilidad entre el diseño evolutivo de nuestro organismo, que se ha ido moldeando a lo largo de millones de años de evolución, y las condiciones de vida a las que hoy lo sometemos.

Veamos un ejemplo relacionado con el tema que nos ocupa. La comida no es gratis para nadie. Existe una ley universal que establece que todo animal ha de pagar un precio de trabajo muscular para conseguir las kilocalorías de los alimentos. Ya sea un escarabajo, un pez, una oveja, un leopardo o un señor de Cáceres, su diseño evolutivo exige el gastar kilocalorías como actividad física para obtener la energía de la comida.

El diseño evolutivo del animal humano requiere, por tanto, el gasto energético muscular para conseguir la energía de los alimentos. Es lo que en la Biblia se expresa en forma de maldición: “Ganarás el pan con el sudor de tu frente”.

A lo largo de los millones de años de evolución de la especie humana la obtención y el gasto de energía han estado balanceados. Pero el desarrollo económico y la industrialización de los últimos siglos han alterado esta relación natural. Hoy el ser humano que habita los países desarrollados se ha convertido en el único animal capaz de ingerir enormes cantidades de kilocalorías en forma de alimentos, sin gastar ni una sola kilocaloría muscular para conseguirlas. Desde la visión de la medicina evolucionista, el ejercicio que algunas personas hacen cada tarde en el gimnasio o trotando por las calles, es la forma aplazada de saldar la deuda energética muscular contraída por los alimentos ingeridos a lo largo del día.

EJERCICIO EN LOS ANTECESORES PALEOLÍTICOS

Las condiciones de vida de nuestros ancestros implicaban periodos de abundancia intercalados con épocas de escasez y un gran esfuerzo físico para conseguir el alimento.

Las necesidades de adaptación a estas condiciones permitió que la evolución dotase a nuestros ancestros de genes que respondían a la actividad o a la inactividad física controlando la expresión de proteínas musculares; y al hambre y a la abundancia modificando la actividad de enzimas y de transportadores, que orientaban el metabolismo en el sentido ahorrador.

Este “genotipo ahorrador” permitía una ganancia rápida de grasa durante las épocas de abundancia de alimento y así proporciona ventajas de supervivencia y reproducción en épocas de escasez, también permitía una mayor eficiencia en la

contracción muscular durante los periodos de hambre para permitir la búsqueda de alimentos. Los que desarrollaban estas características se reproducían más y transmitían a sus descendientes los genes responsables de estas ventajas metabólicas.

EL SEDENTARISMO COMO ENFERMEDAD CARENCIAL

En todos los estudios siempre se ha considerado al sedentarismo como la condición basal, de control y al ejercicio físico como la condición experimental, la adaptación. Sin embargo, si tenemos en cuenta las propuestas de la Medicina Darviniana, la condición basal natural de la especie humana sería la actividad física continua y de una cierta intensidad; bajo estas condiciones los sistemas enzimáticos y transportadores funcionarían a pleno rendimiento. En este sentido, el sedentarismo seria un proceso carencial, de deficiencia, promotor de enfermedad. Un ejemplo que nos puede ayudar a asimilar este cambio radical en nuestra forma de pensar nos lo proporciona la hipertrofia cardiaca.

La hipertrofia cardiaca fisiológica, la que se logra mediante el entrenamiento deportivo, mejora el funcionamiento del corazón: aumenta el retorno venoso, el tiempo de llenado y el volumen minuto, la contractilidad cardiaca y mejora la utilización del oxígeno por el miocardio. Como nuestros antepasados paleolíticos mantenían un elevado nivel de actividad física para poder sobrevivir, ellos deberían de presentar hipertrofia ventricular izquierda fisiológica y elevadas reservas cardiacas. Es decir, esta situación es la normalidad en nuestro diseño evolutivo. En lugar de considerar a la hipertrofia cardiaca fisiológica como una adaptación al ejercicio, es más exacto considerar al corazón no hipertrofiado como un descondicionamiento cardiaco debido al sedentarismo. El verdadero grupo control sería el corazón paleolítico, físicamente activo.

Desde el punto de vista de la medicina darviniana las células humanas no están adaptadas a una forma de vida inactiva. La evolución ha favorecido determinados

genes que proporcionan un fenotipo que nos confiere una gran flexibilidad en los flujos metabólicos para permitir una eficaz contracción muscular incluso bajo las peores condiciones nutricionales. Nuestra vida sedentaria actual, junto a la constante provisión de alimentos de elevada densidad calórica ocasiona una discordancia en las interacciones de nuestros genes con el entorno actual. Se predispone así a que el genoma paleolítico (el que actualmente portamos) mal exprese sus genes en diversos órganos y tejidos y origine las enfermedades de la opulencia.

Como consecuencia de las necesarias adaptaciones de nuestros ancestros a los periodos de abundancia y de escasez de alimentos y a los cambios en el tipo de alimentos, que sucedieron a lo largo de millones de años de evolución, hemos heredado una particular constitución genética, que incluye un grupo de genes programados para activarse por el ejercicio físico habitual.

Hace apenas unos cien años, con la revolución industrial, nuestras condiciones de vida cambiaron drásticamente y nos alejamos definitivamente de nuestro diseño evolutivo: comenzamos a ingerir una alimentación muy rica en calorías, hiperproteica, abundante en grasas saturadas y en hidratos de carbono de absorción rápida, de elevado índice glucémico. Además, el desarrollo de máquinas que facilitaban todas nuestras labores y de los vehículos que nos transportaban diariamente sin esfuerzo, redujo nuestro nivel de actividad física, dejó de costarnos esfuerzo conseguir nuestros alimentos. En estas condiciones nuestros genes paleolíticos, al someterse a unas condiciones muy alejadas del diseño para el que se desarrollaron, se convirtieron en promotores de enfermedad.

Según la Medicina Darviniana, nuestros genes y nuestras formas de vida ya no están en armonía y una de las consecuencias de esta discrepancia son las enfermedades de la opulencia. La prevención y el tratamiento, según los preceptos de la medicina darviniana, pasarían por adaptar

nuestra alimentación y nuestro estilo de física, deberíamos mantener un balance vida, dentro de lo posible, a las condiciones entre la energía ingerida mediante los en la que prosperaron nuestros antecesores. alimentos y el precio muscular por a pagar Poner en paz nuestros genes paleolíticos por conseguirla. Ya que no cazamos, con nuestra forma de vida de la era pescamos o recolectamos nosotros mismos espacial. nuestros alimentos deberíamos de adaptar la

Respecto al tipo de alimentación acorde con nuestro diseño evolutivo, pueden consultarse en “Los menús darvinianos” a los que se accede a través de la página web que se señala abajo. Respecto a la actividad

intensidad y duración de la actividad física o deporte recreativo que practiquemos a las calorías diarias ingeridas.

CAMPILLO ÁLVAREZ, J.E. (2004), El Mono Obeso. Barcelona: Editorial Crítica. 2004. TREVATHAN, W.R., SMITH, E.O. y MCKENNA, J.J. (1999), Evolutionary Medicine.

Oxford: Oxford University Press.

BOOTH, F.W., CHAKRAVARTHY, M.V. y SPANGENBURG, E.E. (2002), “Exercise and

gene expression: physiological regulation of the human genome through physical activity”.

J. Physiol, 543: 399-411.

CHAKRAVARTHY, M.V. y BOOTH, F.W. (2003), “Eating, exercise, and “thrifty genotypes: connecting the dots toward an evolutionary understanding of modern chronic diseases”. J Appl. Physiol., 96: 3-10.

Últimos libros publicados en 2010 por el profesor J. E. Campillo:

COMER SANO PARA VIVIR MÁS Y MEJOR

250 páginas. ISBN: 978-84-233-4255-6. Colección: Imago Mundi (Destino)

Este libro no ofrece recetas milagrosas ni dietas imposibles para adelgazar o para rejuvenecer, sino que apuesta por la alimentación saludable como «la medida antienvejecimiento más poderosa». El profesor José Enrique Campillo, reconocido experto en nutrición y alimentación, reúne en esta guía propuestas para que «nuestra vida sea lo más sana, larga y feliz». La obra, de fácil consulta, funde los más recientes datos científicos con la tradicional sabiduría popular del refranero, y da respuesta a qué hacer para «dar vida a los años y años a la vida»; en definitiva, para vivir más y mejor.

EL ELIXIR DEL FIN DEL MUNDO

352 páginas. ISBN 978-84-96806-98-6. Alcalá Grupo

La fórmula de una medicina milagrosa, una secta que despierta de su letargo milenario y un incauto profesor de medicina ansioso por conseguir una cátedra en su facultad nos trasladarán, en esta fascinante aventura, más allá de los límites de nuestra civilización.

En EL ELIXIR DEL FIN DEL MUNDO, José Enrique Campillo nos acerca al mundo de la medicina natural en el ambiente monacal de los siglos XIV y XV a través de la enigmática composición de una fórmula magistral. Un reto apocalíptico cuya base se remonta a las profecías de la desaparecida cultura maya.

Luís Pizarro, profesor titular en la Universidad Autónoma de Madrid e investigador principal de un proyecto acerca de las propiedades antidiabéticas de las hojas de higuera, es visitado un día por uno de los herederos de un notario que dedicó toda su vida a investigar la fórmula de un preparado de herbal de cualidades prácticamente mágicas y cuyo rastro se pierde a finales del siglo XIV en Extremadura. A pesar de lo insólito de la propuesta, ve en ella la oportunidad perfecta para dar con el descubrimiento que ha de ponerle la ansiada cátedra en bandeja y conquistar así la tranquilidad necesaria para formalizar de una vez su relación con Angélica, que se encuentra trabajando a miles de kilómetros de distancia.

Aarón Salem, joven de origen judío e iniciado en el arte de curar, huye de la Sevilla antisemita de finales del s.XIV. Encuentra refugio en el Monasterio de Guadalupe, que por aquella época era el centro médico de más alto nivel de España. Aarón lleva con él un secreto: el de una composición natural de capacidades curativas sobrenaturales. Su conocimiento está destinado únicamente a la transmisión y con él se pierde su rastro. ¿Confió tan preciado secreto a alguno de sus discípulos o se lo llevó a la tumba? ¿Cabe la posibilidad de que se conserve por escrito en algún remoto lugar del mundo, en alguna biblioteca? Luís seguirá incansable las pistas que le llevarán hasta el antiguo imperio maya, y contará con la ayuda de su amigo Octavio Maturana, catedrático de Historia Medieval, y de Nuria, una estudiosa de la historia de la medicina.

La secta apocalíptica Los Ángeles del Apocalipsis ha permanecido en la sombra de los tiempos resguardada por el secretismo de una tradición absolutamente hermética. Sin embargo, la fecha señalada como Fin del Mundo se aproxima y ha llegado el momento de entrar en acción para conseguir los fondos necesarios que les permitan construir el Arca Sagrada del siglo XXI. Sus medios no excluyen la violencia extrema y llevan de cabeza al curtido comisario Ludolfio Ramiro y a su cuerpo policial de élite. Con todo, todavía no poseen aquello imprescindible para poder completar su divina misión. Por este motivo, los intereses de la secta y la investigación de Luís quedarán forzosamente ligados. Sin que él sea plenamente consciente, trabajará hasta descubrir lo que Los Ángeles del Apocalipsis denominan como El elixir del fin del mundo.

DISTRIBUCIÓN POTENCIAL DE DETERMINADOS GÉNEROS DE PLANTAS FANERÓGAMAS EN EL S-W DE EXTREMADURA A TRAVÉS DE LOS LEPIDÓPTEROS ROPALÓCEROS QUE VIVEN EN ESTA REGIÓN

ÁLVAREZ; A. DOMÍNGUEZ; T. PLUMA; G. VINAGRE y M. MARTÍN ALZAS* Dep. Biología, IES Virgen del Soterraño, c/ Palmela, s/n. 06160 Barcarrota (Badajoz).

Dado que las orugas de Lepidoptera son altamente estenófagas, conociendo la distribución geográfica de estos insectos en el suroeste de Extremadura, usando la información suministrada por la base de datos Anthos (www.anthos.es) y centrándonos en los géneros de las plantas nutricias de las orugas, hemos estudiado la cartografía potencial de esos géneros de fanerógamas, basándonos en la presencia de las mariposas en esta parte del territorio peninsular, con aproximación de 10 km2. Por tanto, en este trabajo presentamos la distribución potencial de los géneros de

fanerógamas que sirven como alimento de las orugas de ropalóceros en 450 km2 del sw de Extremadura.

Palabras clave: Distribución, géneros, fanerógamas, orugas, suroeste, Extremadura.

(POTENTIAL DISTRIBUTON OF CERTAIN KINDS OF FLOWERING PLANTS IN TE SOUTH-WEST OF EXTREMADURA REGARDING THE LEPIDOPTERA ROPALOCERA THATLIVE IN THIS REGION)

Owing to the fact that worms of the Lepidoptera are highly estenofags and knowing the geographic distribution of these insects in the S-W of Extremadura, and using the information provided by the Anthos data base, and focusing on the types of the nutritious plants of the worms, we have studied the potential cartography of these kinds of flowering plants, especially concentrating on the presence of butterflies on this part of the peninsular region with 10 Km² approximately. Thus, in this study we show the potential distribution of the different kinds of flowering plants which are the basic feeding of ropalocera worms in 450 Km² of the S-W of Extremadura.

Key words: Distribution; kinds/types; flowering plants; worms; South-west; Extremadura.

Muy probablemente el éxito evolutivo de las plantas fanerógamas alcanzado en el Cretácico, contribuyó a la diversificación de los insectos y entre ellos el de las mariposas (Ropalóceros). Mayoritariamente las plantas con flores dependen de los insectos para su polinización.

Las angiospermas polinizadas por insectos tienen sus granos de polen perfectamente adaptados para adherirse a las patas y otras partes de los insectos. La asociación insectos-fanerógamas ha resultado de vital importancia para que estas hayan llegado hasta nuestros días exitosamente. A cambio del servicio ofrecido por los insectos, las plantas han tenido que pagar su tributo permitiendo que

estos animales las usaran para poner sus huevos y para que sirvieran de alimento a sus larvas.

Las plantas con flores debieron coevolucionar con sus polinizadores. Los primeros insectos que se asociaron con las plantas fueron los polinófagos y dado que la producción de esta sustancia suponía un enorme gasto de energía, muchas de ellas “idearon” la formación de otra más económica desde el punto de vista energético: el néctar. Para alcanzar este líquido inmediatamente los insectos, y particularmente los lepidópteros, desarrollaron órganos apropiados para su recolección (en el caso de los lepidópteros, la espiritrompa). Actualmente se calcula que alrededor del 25% de las plantas son

![]()

* Profesor coordinador del trabajo 11

polinizadas por mariposas (GRANADOS,

et al., 2009).

BRUES (1990) en “The selection of food plants by insects” explica la existencia de la estrecha relación biológica entre insectos y plantas. Por otra parte EHRLICH y RAVEN (1965) en “Butterflies and Plants: A Study in Coevolucion”, explican como ciertos grupos de mariposas se especializan en alimentarse de grupos particulares de plantas y lo relacionan con la existencia de determinadas sustancias presentes en sus hojas.

Entre las múltiples relaciones entre plantas e insectos destacan la polinización y la fitofagia. Concretamente es este último aspecto es en el que basamos nuestro estudio de distribución de fanerógamas, dada la marcada estenofagia de las orugas de lepidópteros.

Área de estudio

Medio físico

El área estudiada constituye una penillanura interrumpida por algunas elevaciones de escasa importancia, enmarcada desde los 38º 00´ y los 30º 36´ de latitud norte y desde 6º 25´ y 7º 15´de longitud oeste. La altitud decae siguiendo la orientación hercínica. La orientación de los relieves más sobresalientes es noroeste- sureste.

El territorio se enmarca, en cuanto a temperaturas mínimas, entre las isotermas anuales de 9º y 11º C. Las isotermas de las máximas anuales se corresponden con los 21º y 22º C. El área está atravesada de este a oeste por la que marca la temperatura media anual de 16º C (CABEZAS y ESCUDERO, 1989). Las precipitaciones, teniendo en cuenta las doce estaciones meteorológicas situadas en el área, se sitúan entre los 500 l/m2 x año y los 800 l/m2 x año. Todo el territorio presenta índices de continentalidad altos (Índices de Gorecinski entre 109 del Embalse de Piedra Aguda y 312 de Fregenal de la Sierra).

El territorio queda surcado por tres cuencas hidrográficas que, a su vez, forman parte de la cuenca del Guadiana. En orden

de importancia estas son las de los ríos Ardila, Alcarrache y Rivera de Táliga.

Vegetación

El área se encuentra en la región Mediterránea, en la provincia Luso- Extremadurense. Según Rivas Martínez (1986) la mediterraneidad penínsular aumenta a medida que nos desplazamos hacia el sur y, efectivamente, en este territorio se alcanzan valores de Im2 entre 44,6 y 70,6. El área de estudio está inmersa en la Provincia Luso-Extremadurense y en el sector Marianico-Monchiquense, que comprende dos subsectores (Marianense, distrito Tierra de Barros, y Araceno- Pacense). Bioclimáticamente se alcanza el Índice de Termicidad (It) de 356,5, es decir, se trata del subpiso Termomediterraneo Inferior, que para Rivas Martínez (1987) sería el Mesomediterráneo. Se distingue, por tanto, una franja de dirección noroeste- sureste, representada por la faciación Mariánico-Pacense, que se corresponde con la Serie Mesomediterránea Betico- Marianense y Araceno-Pacense basófila de Quercus rotundifolia (Paeonio Coriaceae- Querceto rotundifoliae sigmetum). Hacia el sur, ya cerca del vecino Portugal, aparecen manchas de la formación termófila bética con Pistacea lentiscus, sobre todo en las cuencas de los ríos Alcarrache, Ardila, Zaos y Cofrentes (subafluente del Alcarrache). Diseminadas aparecen áreas con la serie Mesomediterránea Luso-Extremadurense y Bética subhúmeda de Quercus suber (Sanguisorbo agrimoniodi querceto suberis sigmetum), sobre todo al sur de Valle de Matamoros y norte de Oliva de la Frontera. En este contexto de vegetación potencial, pueden distinguirse distintas formaciones vegetales, que definen paisajes característicos y propios, todas ellas derivadas de aquella vegetación original que ha sido modificada por la acción antrópica.

Después de revisar los datos que ofrece el Programa Anthos (2006) y comprobando que muchas de las plantas que viven el área de estudio no aparecían citadas y conocidas las virtudes como bioindicadores de los lepidópteros nos propusimos conocer, al menos la distribución potencial de los géneros de plantas fanerógamas que sirven de alimentos a las orugas de los

Ropalóceros que viven en este territorio peninsular.

Delimitada el área de estudio (aproximadamente 45 km2 del sw de Extremadura), usando como base topográfica de escala 1:50.000 y con aproximación de 10km2, según cuadriculado UTM (Universal Tranasversal Mercator) y revisados los trabajos de Martín Alzás (1992, 2.000, 2.007 y 2.009) y García-Villanueva (1997) principalmente se procedió a la realización de los respectivos mapas de distribución de los géneros de plantas siguiendo la presencia de las correspondientes especies de mariposas citadas para este territorio.

Por otra parte, tras la elaboración de tablas y gráficos, nos hemos fijado en la presión que ejercen las distintas orugas sobre las plantas.

Lista sistemática.

Revisados los géneros de plantas que sirven como alimento a las orugas de las mariposas hemos confeccionado la siguiente lista sistemática.

Clase Magnoliopsidas.

Orden Aristolochiales. Familia Aristolochiaceae. Género Aristolochia L.

Orden Urticales. Familia Ulmaceae. Géneros:

Celtis L. y Ulmus L.

Familia Cannabaceae. Género Humulus L. Familia Urticaceae. Géneros: Urtica L. y

Parietaria L.

Orden Fagales. Familia Fagaceae. Genero

Quercus L.

Orden Polygonales. Familia Polygonaceae. Géneros: Polygonum L. y Rumex L.

Orden Malvales. Familia Malvaceae. Géneros:

Althea L., Malva L. y Hibiscus L.

Orden Violales. Familia Violaceae. Género Viola

L.

Orden Salicales. Familia Salicaceae. Géneros

Salix L.y Populus L.

Orden Saxifragales. Famila Glossuraliaceae. Género Ribes L.

Orden Brassicales. Familia Bassicaceae. Géneros: Biscutella L., Brassica L., Iberis L., Raphanus L., Sisymbrium L., Reseda L. y Sinapis L..

Orden Ericales. Familia Ericaceae. Géneros:

Arbutus L., Erica L. y Calluna Salisb.

Orden Saxifragales. Familia Glossuraliaceae. Género Ribes L.

Orden Rosales. Familia Rosaceae. Géneros: Crataegus L., Fragaria L., Malus Miller, Potentilla L., Prunus L., Pyrus L., Rubus L., Sanguisorba L. y Sorbus L..

Orden Fabales. Familia Fabaceae. Géneros: Colutea L., Coronilla L., Dorycnium Miller, Hippocrepis L., Lotus L., Lupinus L., Onobrychis Miller, Ononis L., Pisum L.,Retama Rafin, Trifolium L., Ulex L., Genista L., Medicago L. y Prosopis Grisebach. Orden Cornales. Familia Cornaceae. Género

Cornus L.

Orden Aquifoliales. Familia Aquifoliaceae. Genero Ilex L.

Orden Rutales. Familia Rutaceae. Genero Ruta L. Orden Geraniales. Familia Geraniaceae. Géneros:

Geranium L. y Erodium L.

Orden Apiales. Familia Apiaceae. Generos: Carum L., Daucus L., Foeniculum Miller y Pimpinella L.

Orden Araliales. Familia Araliaceae. Género

Hedera L.

Orden Lamiales. Familia Lamiaceae. Géneros:

Marrubium L.y Phlomis L.

Orden Oleales. Familia Oleaceae. Géneros:

Ligustrum L. y Fraxinus L.

Orden Gentianales. Familia Rbiaceae. Género

Galium L.

Orden Asterales. Familia Asteraceae. Generos: Artium L., Cardus L., Cynara L. y Gnaphalium L.

Clase Liliopsidas

Orden Poales. Familia Poaceae. Generos: Agropyrum L., Aira L., Brachipodium Beauv., Bromus L., Cynodon L.C. Richard, Cynosurus L., Dactylis L., Deschampsia Beauv., Festuca L., Nardus L. y Poa L.

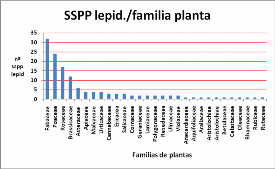

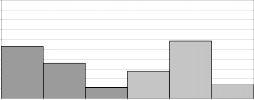

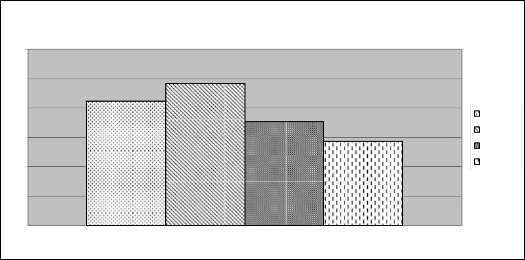

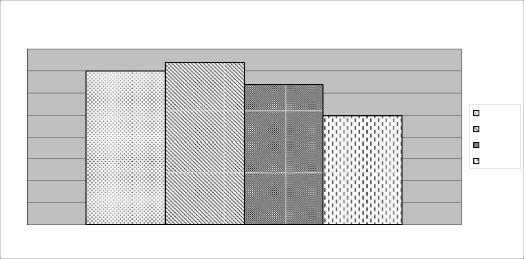

Figura 1.- Presión depredadora

Teniendo en cuenta el número de especies de lepidópteros que usan cada familia de planta hemos elaborado la gráfica de la figura 1. Como se puede ver, la población de mariposas del territorio que nos ocupa viven sobre todo gracias a la presencia de cinco familias de plantas (Fabaceae, Poaceae, Rosaceae, Brassicaceae y Asteraceae), particularmente las dos primeras. De todas formas, la distribución familias/especies pone de manifiesto la estenofagia que presentan las

orugas de ropalóceros (media = 4,72 y desviación = +/- 7,41), lo que queda reforzado con el valor modal (fig. 1).

Teniendo en cuenta la distribución conocida de los lepidópteros de esta parte de Extremadura y conocidas las plantas que nutren a sus orugas hemos elaborado los mapas de la distribución potencial de esos géneros de plantas:

Género Aristolochia

| Género Celtis

| Género Ulmus

|

Género Humulus

| Género Urtica

| Género Parietaria

|

Genero Quercus

| Género Polygonum

| Género Rumex

|

Género Althaea

| Género Malva

| Género Hibiscus

|

Género Viola

| Género Salix

| Género Populus

|

Género Ribes

| Género Biscutella

| Género Brassica

|

Género Iberis

| Género Raphanus

| Género Sisymbrium

|

Género Reseda

| Género Sinapis

| Género Arbutus

|

Género Erica

| Género Calluna

| Género Crataegus

|

Género Fragaria

| Género Malus

| Género Potentilla

|

Género Prunus

| Género Pyrus

| Género Rubus

|

Género Sanguisorba

| Género Sorbus

| Género Colutea

|

Genero Coronilla

| Género Dorycnium

| Género Hippocrepis

|

15

Género Lotus

| Género Lupinus

| Género Onobrychis

|

Género Ononis

| Género Pisum

| Género Retama

|

Género Trifolium

| Género Ulex

| Género Genista

|

Género Medicago

| Género Prosopis

| Género Cornus

|

Género Ilex

| Genero Ruta

| Género Carum

|

Género Daucus

| Género Foeniculum

| Género Pimpinella

|

Género Hedera

| Género Marrubium

| Género Phlomis

|

16

Género Ligustrum

| Género Fraxinus

| Género Lapa (Galium)

|

Género Artium

| Género Cardus

| Género Cynara

|

Género Gnaphalium

| Género Agropyrum

| Género Aira

|

Género Brachipodium

| Género Bromus

| Género Cynodon

|

Genero Cynosurus

| Género Dactyllis

| Género Deschampsia

|

Genero Festuca

| Género Nardus

| Género Poa

|

Conclusiones alimento a distintas especies de Se da la distribución potencial de los ropalóceros.

géneros de fanerógamas que sirven de

Deducimos que la competencia entre las Consideramos de vital importancia que orugas de lepidópteros del suroeste de proliferen los estudios de biodiversidad Extremadura es escasa. tanto vegetal como animal para tener un

Las orugas de ropalóceros de este territorio se alimentan sobre todo de

conocimiento más exacto de los valores naturales de nuestra comunidad autónoma

Fabaceae, Poaceae, Rosaceae, Brassicaceae

para lo

que

animamos a

nuestras

y Asteraceae.

autoridades tanto civiles como académicas

a apoyarlos.

BRUES, C.T., (1920), The selection of food-plants by insects, with special referente to lepidopterous larvae. Am. Nat., 54: 313-332.

CABEZAS FERNANDEZ J. y ESCUDERO GARCIA J.C., (1989), Estudio termométrico de la provincia de Badajoz. Dirección General de Investigación, Extensión y Capacitación Agrarias. Badajoz. 123 p.

CASTROVIEJO, C. (2006-08) Anthos. Sistema de información sobre las plantas de España.

Real Jardín Botánico, CSIC. [en Línea] <http://www.anthos.es> [Consulta: Enero 2010].

EHRLICH, P.R. y RAVEN, P., (1965), Butterflies and Plants: A Study in Coevolucion.

Evolution, 18: 586-608.

GARCÍA-VILLANUEVA y col. (1997), Atlas de los Lepidópteros Ropalóceros de Extremadura (Heperioidea y Papilionoidea). Instituto Extremeño de Entomología. Badajoz.

GONZÁLEZ GRANADOS, J., GOMEZ DE AIZPURUA, C. y VIJO MONTESINOS, J.L.,

(2009), Reserva natural El Regajal, Mar de Ontígola. Mariposas y sus biotopos. Lepidotera (IV). Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio. Comunidad de Madrid. Madrid. 685 pp.

MARTÍN ALZÁS, M. (1992), Mariposas diurnas (Ropalóceros) en el termino municipal de Barcarrota (Badajoz). Ayuntamiento de Barcarrota y CPR de Zafra.

MARTÍN ALZÁS, M. (2007), Mariposas de Extremadura. Universitas Editorial. Badajoz. MARTÍN ALZÁS, M. (2009), Hesperiidae, Papilionidae y Pieridae del suroeste de

Extremadura I: Distribución geográfica y fenología de vuelo. Insecta Lepidoptera (Hesperiinae y Papilioninae). XXI jornadas de la Asociación española de Entomología. Granada.

MARTÍN ALZÁS, M. (2009), Nymphalidae y Lycaenidae del suroeste de Extremadura I: Distribución geográfica y fenología de vuelo. Insecta Lepidoptera (Papilioninae). XXI jornadas de la Asociación española de Entomología. Granada.

DIFERENCIAS ORGANOLÉPTICAS Y GRADO DE ACEPTACIÓN DE LA CARNE DE EQUINO Y LA CARNE DE RES EN LA POBLACIÓN DE VALLEDUPAR (COLOMBIA)

C. ARIAS; G. MARIN; J. HERNANDEZ; M. GUERRA y E. F. GÓMEZ *

I.E. CASD Simón Bolívar, Cra 19, n° 13B-38, Valledupar (Cesar) –COLOMBIA– edgarfabian@hotmail.com

En Colombia no existe una tradición de consumo de carne de equino. El precio del equino en pie es inferior al de una res por lo que resulta atractivo para inescrupulosos hacerla pasar por carne de res. Como ésta es una acción ilegal deben hacerlo clandestinamente y pésimas condiciones de salubridad. Esto genera un problema de salud pública que, sin saberlo o aún sabiendo, compran este producto en lugares de dudosa procedencia comprometiendo su salud y la de sus familias. El estudio arrojó que la aceptación de carne de res es mayor pero que existe un mercado potencial interesante (22%). En puntos de venta, casi la mitad (43%) dice haber probado carne de equino aún cuando los puntos de venta legales son muy escasos. El 5% muestra desconfianza en la comercialización de equinos para el consumo, pues se asocia al sacrificio de animales en mal estado de salud.

Palabras clave: carne de caballo, sacrificio animal, venta ilegal.

(ORGANOLEPTIC DIFFERENCES AND DEGREE OF ACCEPTANCE OF THE HORSE MEAT AND MEAT OF RES IN THE POPULATION OF VALLEDUPAR (COLOMBIA))

In Colombia there is no tradition of horse meat consumption. The price of the equine food is lower than that of a cow as it is attractive to unscrupulous spending by beef. As this is an illegal act must do so clandestinely and bad sanitation. This creates a public health problem, without knowing or even knowing, buy this product in places of dubious reputation compromising their health and their families. The study found that acceptance of beef is higher but there is an interesting potential market (22%). At points of sale, almost half (43%) say having tried horse meat even as legal outlets are scarce. The 5% showing confidence in the marketing of horses for consumption, being associated with the slaughter of animals in poor health.

Keywords: horse meat, animal sacrifice.

La carne de res es una de las más apreciadas y consumidas, pues su alto contenido en grasas la hace agradable al paladar, por lo que su consumo no debe ser exagerado, sobre todo en personas con hipertensión, diabetes, obesidad o sobrepeso. Según la parte del cuerpo del animal que se vaya a consumir, el tipo de animal y su edad, es que las propiedades nutritivas varían. En este sentido es importante diferenciar entre las carnes rojas y las carnes blancas. La carne roja procede de animales adultos, su sabor es mucho más fuerte y tiene mayor cantidad de grasa y proteínas. La carne más tierna es la de reses

![]()

Profesor coordinador del trabajo

menores de un año de edad y que solamente se alimentan de leche materna. La de novillo es roja y pertenece a las reses de hasta cinco años. Para elegir una buena carne es necesario ver siempre su color, su olor y su consistencia. (CONSUMER, 2001).

Por su parte la carne de caballo es muy nutritiva y dulzona, tiene un gran valor nutritivo dado su composición, equiparable a la de una res joven y magra de vacuno. Se destaca por su moderado aporte calórico, en comparación con el resto de carnes, debido a un contenido de grasa inferior (1 gramo/100 gramos de producto). El contenido en proteínas de la carne de

caballo es ligeramente superior a la de vacuno. La elevada cantidad de mioglobina (pigmento) le confiere el intenso color rojo característico. Su contenido en hidratos de carbono es superior a la de otras carnes, lo que le proporciona el característico sabor dulzón. Por su característica composición es de fácil digestión, razón por la cual se aconseja su consumo en la dieta de personas de cualquier edad, y especialmente en la alimentación de personas anémicas por carencia de hierro. (CATELLI, 2000).

Sin embargo, en Colombia no existe una tradición marcada de consumo masivo de carne de equino como sí lo es en otros países de Europa. La poca demanda hace que se genere poca oferta y viceversa; de hecho, los expendios legales de carne de caballo son vistos como algo por lo menos exótico para nuestro medio. El precio del equino en pie es muy inferior al de una res por lo que resulta atractivo para la gente inescrupulosa tratar de hacerla pasar por carne de res, vendiéndola al consumidor por un precio muy por debajo de lo normal. Como ésta es una acción ilegal deben hacerlo en forma clandestina y asociadas a pésimas condiciones de salubridad. Esto genera un problema de salud pública especialmente para comunidades de escasos recursos que, sin saberlo o aún sabiendo, compran este producto en lugares de dudosa procedencia comprometiendo su salud y la de sus familias. Este fenómeno se ha dado en las grandes ciudades, pero también en ciudades intermedias como Valledupar. En esta última fueron encontrados en mataderos clandestinos que funcionaban de manera ilegal, cabezas y otras partes de equinos. En Bogotá una mujer fue condenada por un tribunal a dos años de prisión por la venta ilegal de carne de equino, la cual adicionalmente se encontraba en mal estado. (NUESTRO DIARIO, 2008).

En consecuencia nuestras preguntas de investigación fueron: ¿Cómo podemos diferenciar la carne de res de la carne de caballo y que diferencias organolépticas encontramos entre ellas? ¿Existe un mercado potencial de consumidores para la carne de equino en nuestra comunidad?.

Inicialmente compramos dos muestras de carne una de res y una de equino de una libra cada una, en sitios legales y autorizados. Hicimos una serie de comparaciones a simple vista entre las cuales encontramos la diferencia entre los colores de las dos muestras, el olor y la textura. Luego de estas observaciones procedimos a colocarlas en proceso de refrigeración por 24 horas. Observamos y tomamos nota de sus cambios, luego del tiempo de refrigeración que estipulamos las retiramos del congelador. Tomamos las dos muestras y las preparamos de distintas formas (bistec, desmechada o en tiritas y guisada).

![]()

Carne en bistec: Son filetes de carne cortados perpendicularmente a las fibras, mejorando de esta forma la textura tierna de la carne.

![]()

Carne guisada: Es una carne sazonada con una salsa a base de tomate y cebolla y demás legumbres.

![]()

Carne desmechada: Es una técnica de cocción en la cual la carne es desmenuzada por sus fibras haciendo más fácil la digestión. (LHAURA, 2008).

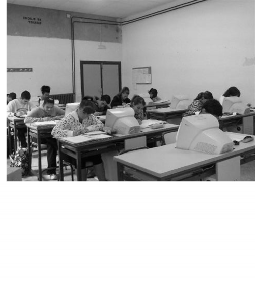

Luego de esta experiencia decidimos hacer una encuesta en nuestro plantel (Institución Educativa CASD Simón Bolívar) a cien estudiantes y docentes, en la cual nos daban su opinión a ciegas sobre las características organolépticas de los dos tipos de carnes en cuanto a sabor, olor, color, textura y presentación. Se les mostró una escala de degustación y sin saber cuál de las dos muestras presentadas se registró su gusto en planilla. Finalmente, realizamos una serie de encuestas a cien consumidores en los alrededores de veinte de los distintos expendios de carne de la ciudad, específicamente en la plaza de mercado y en la zona de alimentos de la Galería Popular.

Recién adquirida la carne de res presentaba un color rosa y la de equino un color muy rojo prácticamente vino tinto. (Figuras 1, 2 y 3). Otra diferencia fue el olor, ya que la carne de equino era muy

penetrante; inferimos que el olor se debía a la gran cantidad de hierro que posee.

Figura 1. Carne de res recién adquirida en punto de venta

Figura 2. Carne de equino recién adquirida en punto de venta legal

Figura 3. Carnes de res y de equino para su comparación organoléptica. Res izquierda; equino derecha.

También notamos que la carne de res tenía una textura más suave que la de la carne de equino. Del mismo modo, notamos que la carne de equino presentaba una serie de manchas. Este fenómeno se debe a su tejido en estrías el cual acumula depósitos de sangre, esto no se da en la carne de res debido a su tejido menos estriado.

Durante la preparación a de las carnes notamos que los implementos utilizados con la carne de equino, como las ollas se tornaron muy oscuras. Al iniciar el proceso de cocción de las carnes para la preparación de la carne desmechada y guisada, encontramos que la espuma producida por la carne de equino era más oscura de lo habitual ya que la carne de res producía una espuma entre blanca y amarillo pálido mientras que la carne de equino producía una espuma marrón.

Después de preparar las carnes nos dispusimos a degustarlas y encontramos lo siguiente:

La carne de equino era mucho más oscura que la carne de res.

La carne de equino presentaba una textura mucho más suave que la de res.

La carne de res era un poco más dura, por lo que inferimos que necesita más tiempo de cocción.

El resultado de nuestra encuesta en la comunidad educativa arrojó que el 78% del personal encuestado prefirió la muestra A (carne de res). Mientras que el 22% de estudiantes y profesores encuestados prefirió la muestra B (carne equina). Este resultado nos hace pensar que cerca de un cuarto de la población de jóvenes y adultos representan un excelente mercado potencial para el consumo de carne de equino. Por supuesto, pensando en condiciones higiénico sanitarias que garantice un producto también de excelente calidad y que permita la expansión de esta franja de consumidores ocultos hasta ahora para las empresas que procesan y comercializan carne equino en forma legal.

En cuanto a los resultados de consumidores habituales de los puntos de venta de mayor afluencia de público en Valledupar, encontramos que el 43% de personas dice haber probado carne de equino, contra el 38% que manifiesta no

haberla probado. Lo que indica que la olor y el sabor de las carnes, lo cual es población si tiene acceso a la carne de indicio de que en el consumo de carne de equino aún cuando los puntos de venta legal equino lo dirige más el factor económico son escasos, lo que hace suponer que existe que el interés gastronómico. El 5% en este un mercado oculto en el sacrificio de ítem muestra la desconfianza en la caballos en la ciudad. El 19% de personas comercialización de equinos para el que no saben si han consumido, nos señala consumo, pues se asocia al sacrificio de la dificultad que tiene el consumidor para animales en mal estado de salud.

saber diferenciar los dos tipos de carnes.

Sin embargo, el 71% de los que han AGRADECIMIENTOS

probado ambas, le gusta más la de res,

mostrándonos que la fuerza de la costumbre prima en el gusto del consumidor y que en estos expendios las personas van direccionadas por la venta de carne de res, más que por los escasos puntos de carne de equino (uno a veinte). Sólo el 52% de los encuestados encuentra diferencias entre el

Los autores agradecen la colaboración

de Yeiner Castro y Arnoldo Ramírez, durante nuestra visita técnica a la empresa COOLESAR, frigorífico, pasteurizadora y pulverizadora.

CATELLI, J.L. (2000). El caballo como productor de carne. [en línea], Curso de Producción equina.<http://www.produccionbovina.com/produccion_equinos/curso_equinos_I/38 productor_de_carne.pdf> [Consulta: Junio 2009]

CONSUMER, (2001), Carne de caballo, muy rica en hierro. [en línea], Revista Consumer, sep. 2001 <http://www.consumer.es/web/es/alimentacion/aprender_a_comer_bien/alimentos

_a_debate/2001/09/04/35338.php> [Consulta: Marzo 2009] LHAURA. (2008). Agenda Agropecuaria. Pág. 13-14, 82-85.

NUESTRO DIARIO, (2008), Decomisan carne de caballo. Viernes 15/08/08. Portada y p. 7.

CURACIÓN DEL PIMIENTO, INDIFERENCIA DE LAS LOMBRICES

Á. MACHÓN; J. HERNÁNDEZ; M. HERNÁNDEZ; A. RIVERA; C. ROMERO; Á. MARTÍN y J. DEL MORAL *

Colegio Maristas “Ntra. Sra. Del Carmen” (Badajoz), Ada. Juan Pereda Pila, 14, 06010 Badajoz

Este trabajo de investigación afronta un importante problema en el cultivo del pimiento como es la enfermedad denominada “La Tristeza del pimiento” que, tras hallarse en el cultivo, provoca la muerte de las plantas en pocos días. Aquí se analiza el problema y se comparan dos productos que combaten esta enfermedad, valorando y cuál es más beneficioso (o menos perjudicial) tanto para la flora como para la fauna. Palabras clave: Pimiento, tristeza, medioambiente, sostenibilidad, alternativas.

(THE PEPPER, EARTHWORMS INDIFFERENCE HEALING)

This research work is facing a major problem in the pepper cultivation is the disease called "The sadness of the pepper", after finding in cultivation, causing the death of plants within a few days. The problem here discusses and compares two products to combat this disease, valuing and what is most beneficial (or less harmful) both flora and fauna.

Key words: Pepper, sadness, environment, sustainability, alternative.

El mundo actual en el que vivimos se basa en la modernidad, los últimos avances, la investigación… Cuyos principales sectores pueden ser: la tecnología, la sanidad, etc. Por ese motivo no podemos dejar pasar la oportunidad de dar un pasito más al nuevo mundo y aportar nuestro granito de arena en un desarrollo sostenible y, en concreto, en un sector de tal envergadura como el rural, del cual dependemos, por ejemplo, para alimentarnos.

En este sector en concreto se lleva a cabo la búsqueda del máximo beneficio y, en ocasiones, lleva a la contaminación, algo que hoy día, con tanta modernidad e investigación a espaldas de tantos ilustres, no debería ocurrir. La pregunta que cada uno debería hacerse es: si puede hacerse y, con ello obtener un claro beneficio medioambiental, ¿por qué no hacerlo?

Es por eso que, tras una visita escolar a una plantación de, entre otros cultivos, pimientos, y ver la acción de “La Tristeza del pimiento” en él, surge la idea de investigar y comparar el pesticida que se utiliza con una alternativa más viable como

es el Ácido Salicílico, ya sea tanto económica como medioambientalmente, y observar como incide este ácido en el ecosistema creado.

El material utilizado es el siguiente:

Sustrato de turba y vermiculita en proporción 3/1.

Ácido salicílico disuelto en H2O (0,7 g/litro).

Pimiento variedad Jaranda.

Bateas experimentales.

Patógeno inoculante al pimiento: Phytophthora parasitica Dastur (1913), cedido por la Dra. Rodríguez Molina.

H2O.

Fungicida: Fosetil-al disuelto en H2O (3 g/l).

Lombriz común (especie sin determinar).

Para realizar el trabajo de investigación tanto en el área de la flora como en el de la fauna, separamos ambos procedimientos en dos experimentos.

Para la experiencia vegetal, se plantan pimientos de dos semanas de la variedad Jaranda en las bateas experimentales, cuyo

![]()

* Profesor coordinador del trabajo 23

contenido es sustrato de turba y vermiculita en la proporción ya especificada (3/1).

Las bateas son regadas diariamente y se hallan en un invernadero que las mantiene a una temperatura de 25 ºC a 30 ºC y HR de 55% a 60%.

Figura 1. Pimiento en invernadero

Figura 2 Grupo tratando pimiento

Se hacen cuatro tratamientos sobre los pimientos y de estos, tres repeticiones cada uno:

Testigo (agua)

Fosetil-al del 80% (3 gr/l)+

Phytophthora parasítica (10 ml/planta)

Acido salicílico (0,7 gr/l) +

Phytophthora parasítica (10 ml/planta)

4. | Phytophthora | parasítica | (10 | |||

ml/planta) | ||||||

Lombriz: | ||||||

En | el | experimento | de | las | lombrices, | |

utilizamos las mismas bateas experimentales y el mismo sustrato de turba y vermiculita en misma proporción.

En cada batea introducimos 10 lombrices, separadas gracias a una redecilla por la mitad de la batea en 5/5 y dejamos que se desplacen.

La tierra la nutrimos en 6 de las bateas, en un lado con H2O, y en el otro H2O + SA (Ácido Salicílico).

Otras 6 bateas, divididas de la misma forma, son regadas en ambos lados por H2O; son las de control.

Figura 3. Colocación del riego en las bateas.

Figura 4. Recuento del desplazamiento de las lombrices.

El objetivo de este experimento es comprobar, mediante los desplazamientos de las lombrices, la apetencia, aversión o indiferencia que puedan sentir las lombrices al SA, por tanto, a lo largo de los días, se irá comprobando el número de

desplazamientos bajas.

o, quién sabe, incluso Tabla 2. Nº de ejemplares de Coprinus

disseminatus cf. Aparecidos en bateas de

pimiento

Pimiento:

A lo largo de los días, podemos observar la aparición de carpórofos conferibles a la especie Coprinus disseminatus cf. Su persistencia era de un día, contabilizándose diariamente el número de individuos en cada una de las bateas experimentales.

Figura 5. Carp. Coprinus disseminatus cf. 1

Tratamiento | Bloque I | Bloque II | Bloque III | Total |

Testigo | 27 | 2 | 11 | 40 |

Phytophthora parasítica + fosetil-al | 132 | 0 | 11 | 143 |

Phytophthora parasítica + ´ Ac. salicílico | 40 | 66 | 390 | 496 |

Phytophthora parasítica | 0 | 4 | 3 | 7 |

COMPARACIÓN MEDIA DE DESPLAZAMIENTOS DESPLAZAMIENTOS TOTALES

20

18

16

14

12

media sumatorio

10

8

6

4

2

0

0 Día 1 Día 1 Día 2 Día 2 Día 3 Día 3 Día 4 Día 4 Día 5 Día 5 Día 6 Día 6 SA agua SA agua SA agua SA agua SA agua SA agua

Figura 6. Desplazamientos de lombrices por días.

Las supervivencias de las plantas (% de plantas vivas al final del experimento respecto al número de plantas al principio del mismo) en cada uno de los bloques,

P O R C E N T A J E D E C A S O S D D E S P L A Z A M IE N T O S

100%

90%

80%

60%

40%

52,78%

PORCENTAJES DE CASOS DE DESPLAZAMIENTOS

58,33%

36,11%

20%

10%

0%

11,11%

27,78%

13,89%

Tratamientos | Bloque I | Bloque II | Bloque III |

Testigo | 100 | 92 | 100 |

Phytophthora parasítica + fosetil-al | 67 | 83 | 100 |

Phytophthora parasítica + Acido salicílico | 100 | 75 | 75 |

Phytophthora parasítica | 0 | 8 | 17 |

Tabla 1. Supervivencia de plantas en cada uno de los tratamientos del experimento

+SA/Izda -H2O/Dcha Indiferentes +Control/Izda -Control/Dcha Indiferentes

Tratamiento Control

SENTIDO DE DESPLAZAMIENTOS

+SA / Izda ![]() - H2 O/ D cha

- H2 O/ D cha ![]() Ind if erent es Trat amient o

Ind if erent es Trat amient o ![]() +C o ntrol/ Izd a

+C o ntrol/ Izd a ![]() - C ont ro l/ Dcha

- C ont ro l/ Dcha ![]() Indiferent es C ont ro l

Indiferent es C ont ro l

Figura 7. Media de desplazamientos.

Por tanto, las conclusiones obtenidas las podemos resumir en:

El análisis de los resultados obtenidos con el desarrollo del experimento permite concluir, con una gran confianza, que el fungicida fosetil-al utilizado para combatir

la enfermedad del pimiento conocida como Tristeza, podría ser sustituido con éxito por el ácido salicílico, cuestión que tiene un considerable valor en la preservación del equilibrio del medio ambiente y, consecuentemente, en el diseño de una agricultura sostenible.

Comparando los datos de las bateas experimentales con los de las bateas de control, no se puede decir que haya una clara determinación ni por el ácido en cuestión ni por el agua. Por lo que la aplicación de 7g/l de ácido salicílico, siendo altamente efectiva en la protección del cultivo del pimiento, no altera a la población de lombrices del suelo.

A la Dra. María del Carmen Rodríguez Molina, del Centro de Investigación La Orden-Valdesequera (JUNTA DE EXTREMADURA), por sus consejos respecto al diseño metodológico y por haber proporcionado el inóculo de Phythophthora parasitica utilizado en el trabajo de investigación.

A la cátedra de Fisiología Vegetal de la Facultad de Ciencias, y a la de Botánica, de la Escuela de Ingenierías Agrarias, de la UEX, por haber resuelto cuantas consultas se le han realizado para mejorar el desarrollo del trabajo.

ALFARO, A. y VEGA, I. (1971), “La Tristeza o seca del pimiento producido por Phytophthora capsici Leonina”, Ann, INIA. Ser. Prot. Vegetal, nº 1, 9-42.

ÁLVAREZ-TINAUT, M.C. y ESPINOSA BORREGO, F. (2004), La Ecofisiología Vegetal.

Una ciencia de síntesis. Ed. Thompson-Paraninfo. http://ec.europa.eu/environment/ppps/legal.htm

MAPA (2006), Anuario de Estadística Agroalimentaria 2006, (2006) Datos de 2004, 2005 y

2006. (2006) 806.

MAPA (2007), Encuesta sobre Superficies y Rendimiento de Cultivos. Resultados 2007, 27-42.

PALAZÓN, C. y PALAZÓN, I. (1989), “Estudios epidemiológicos sobre la “tristeza” del pimiento en la zona del Valle Medio del Ebro”. Boletín de Sanidad Vegetal. Plagas, nº 15, 233-262.

PALAZÓN, C., GIL, R. y PALAZÓN, I. (1978), “La Tristeza o Seca del pimiento, estado actual del problema”, Información Técnica Económica Agraria, nº 32, 56-62.

TELLO, J., VARÉS, F. y LACASA, AA. (1991), “Pruebas de patogeneicidad” (in: Manual de laboratorio, 485p.) Ed. MAPA: Madrid

TUSET, J.J., PORTILLA, M. T., HINAREJOS, C. Y GARCÍA, J. (1991), “Eficacia de los

nuevos fungicidas sistémicos anti-oomicetos en el control de Phytophthora capsici agente causal de la tristeza del pimiento”, Estudios de Fitopatología, nº 4, 129-137.

VIVANCO, J.M., COSIO, E., LOYOLA-VARGAS, V.M. y FLORES, H.E. (2005),

“Mecanismos químicos de defensa en las plantas”, Investigación y Ciencia, Febrero, 68-75.

SE BUSCA DONANTE

M.D. PÁEZ, Á. VIEDMA, M.C. MARTÍNEZ NAVERO * Y M.Á. PÉREZ VEGA * IES Iulia Salaria, c/ San Antón s/n, 23410 Sabiote (Jaén)

Este trabajo pretende ofrecer a cada persona el poder calcular la probabilidad de encontrar donantes y receptores de sangre tanto dentro del instituto como dentro de nuestra localidad. Para saber la probabilidad de encontrar donantes debemos hacer un estudio previo del grupo sanguíneo de las personas voluntarias. Extraemos tres gotas de sangre depositándolas en un porta. Para saber si son A, B, AB o 0 añadimos unos reactivos. Si se produce aglutinación es positivo y si no, es negativo. Tras apuntar el resultado de cada persona realizamos comparaciones y realizaremos el estudio de probabilidades en distintos soportes, como por ejemplo, un sencillo software que permite realizar los cálculos de una manera rápida y eficaz.

Palabras clave: Sangre, donantes, probabilidad, grupo sanguíneo, anticuerpos monoclonales.

(WE LOOK FOR A DONOR)

This research tries to calculate the probability of finding blood donors both at school and in our town. To know the probability of blood donors, we must do a research in advance of the blood group of the people who want to help us -they all are volunteers. Next we take three drops of blood and put them on a porta. To know their blood group, we add three reagents. The drop of blood that coagulates tells us the blood group of the possible donor. If it coagulates, then it is positive; otherwise it is negative. Once we have written down every person´s results, we make comparisons and establish probabilities in different mediums.

Key words: Blood, donors, probability, blood group.

El Dr. Kart Landsteiner, médico vienés, Tabla 1. Composición y funciones de la sangre

COMPONENTES | FUNCIONES |

Glóbulos blancos o leucocitos | Defender al cuerpo de las infecciones. |

Glóbulos rojos o eritrocitos | Trasportar el oxígeno y el dióxido de carbono unidos a la hemoglobina. |

Plaquetas o trombocitos | Forman un coágulo en las heridas, dejando de sangrar. |

Plasma | Es la sustancia que contiene los componentes de la sangre, nutrientes y gran cantidad de agua. |

dio a conocer los grupos sanguíneos humanos en el año 1900.Su trabajo condujo al establecimiento de los cuatro principales grupos sanguíneos (A, B, AB y 0). También existe el factor Rh (positivo si se posee o negativo si no es así).Fue hallado por los Dres. Levine y Stetson en el año 1930, en el suero de mujeres que habían dado a luz recientemente.

Se conoce como antígeno (Ag) a cualquier sustancia extraña que penetra en nuestro cuerpo desencadenando una

reacción del sistema inmunológico. Por el contrario, se denomina anticuerpo (Ab) a cualquiera de las cerca de un millón de tipos de moléculas proteicas que producen linfocitos y cuyo papel principal es actuar como defensas contra la invasión de sustancias extrañas (antígenos).

![]()

* Profesor coordinador del trabajo

La reacción Ag-Ab tiene lugar cuando el antígeno consigue superar la primera línea de defensa del cuerpo, por ejemplo la piel, se encuentra con los granulocitos y monocitos, y es neutralizado en parte por anticuerpos preexistentes. Después, los linfocitos y macrófagos amplifican la

respuesta inmunológica creando anticuerpos que neutralizan por completo el antígeno. Los anticuerpos son proteínas con forma de Y capaces de unirse a un antígeno específico formando un entramado que a veces se aprecia a simple vista en forma de grumos (reacción de aglutinación).

Grupo Sanguíneo | Dona | Recibe |

A+ | A+, AB+ | A+, A-, 0+, 0 |

A | A+, A-, AB+, AB | A-, 0 |

B+ | B+, AB+ | B+, B-, 0+, 0 |

B | B+, B-, AB+, AB | B-, 0 |

AB+ | AB+ | Receptor universal |

AB | AB+, AB | A-, B-, AB-, 0 |

0+ | A+, B+, AB+, 0+ | 0+, 0 |

0 | Donante universal | 0 |

Tabla 2. Donantes y receptores de los distintos grupos sanguíneos (CURTIS y BARNES, 1997)

Nuestro trabajo pretende hallar la probabilidad de encontrar un donante de sangre, según el tipo de grupo sanguíneo que se sea.

Hay estudios parecidos realizados anteriormente, uno en nuestro centro, realizado por compañeros de nuestro IES (Cabrejas y otros, 2006) y otro hecho por el Centro de transfusión de sangre de Granada

Para nuestro trabajo vamos a utilizar la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa.

La frecuencia absoluta de un dato, es el número de veces que aparece. La suma de las frecuencias absolutas es igual al número de datos totales. La frecuencia relativa de un dato es el cociente entre su frecuencia absoluta y el número total de datos.

La probabilidad de un suceso es un número entre 0 y 1 que indica la posibilidad de que ocurra dicho suceso. A mayor probabilidad, mayor es la posibilidad de que ocurra. Para calcular la probabilidad utilizamos la regla de Laplace: Números de casos favorables a un suceso entre Número de casos posibles.

Teniendo en cuenta la ley de los grandes números, (que dice que a medida que se aumenta el número de veces que realizamos un experimento aleatorio, la frecuencia relativa de un suceso se va aproximando a su probabilidad)

Hemos utilizado para determinar el grupo sanguíneo y el Rh de cada persona los anticuerpos monoclonales Anti-A, Anti- B y Anti-D. Con tres muestras de sangre del voluntario procedemos a añadir una gota de reactivo (Anti-A, Anti-B y Anti-D) en cada muestra. Si en la superficie de los glóbulos rojos de la sangre existen determinados antígenos habrá una reacción. Se sabe ante la aparición de la aglutinación de la sangre en las muestras. Según los antígenos que haya en la superficie de los hematíes reaccionará de una manera o de otra: si hay antígenos A en la muestra en la que hemos echado anticuerpos para ese antígeno aglutinará y si no hay no se mostrará ninguna reacción. Igual sucede en la muestra en la que hemos echado el Anti-B. Donde hemos echado anti-D determinaremos el Rh; si hay una aglutinación es positivo y si no la hay es negativo.

El programa utilizado para apuntar los resultados y calcular las probabilidades es la hoja de cálculo (CALC). Utilizaremos el teorema de Laplace con la fórmula: casos favorables/casos posibles.

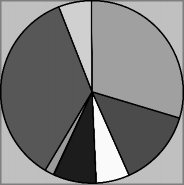

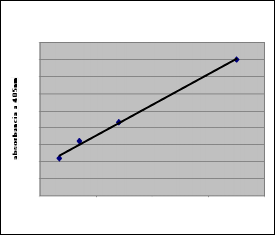

Como muestra la figura 1 y se puede apreciar con más detalle en la tabla 3, el grupo sanguíneo con el porcentaje más alto es el 0+ con un 36%, aunque en los años 2006/07 el grupo con mayor porcentaje era el A+, con un 46,9% en Úbeda, sin embargo, el 0+ es el que tiene el mayor porcentaje, con un 36,9%. En los años 2006/07 y 2007/08 el B- no aparece, pero en Úbeda tiene un 2,1%. El grupo con menor porcentaje es el AB-, que en los años 2007/08 tiene un 2% pero que en los años 2006/07 no tiene datos.

Tabla 3: Tabla de resultados con frecuencias y porcentajes.

2007/2008 | 2006/2007 | ||||

Grupo Sanguíneo | Frecuencia Absoluta | Frecuencia Relativa | Porcentaje | Sabiote | Úbeda |

A+ | 20 | 20/67= 0.3 | 30% | 46,9% | 33,2% |

A | 9 | 9/67= 0.13 | 13% | 8,6% | 7,6% |

B+ | 4 | 4/67= 0.06 | 6% | 2,4% | 7,9% |

B | 0 | 0/67= 0 | 0% | 0% | 2,1% |

AB+ | 5 | 5/67= 0.07 | 7% | 6,2% | 2,9% |

AB | 1 | 1/67= 0.02 | 2% | 0% | 0,8% |

0+ | 24 | 24/67= 0.36 | 36% | 24,7% | 36,9% |

0 | 4 | 4/67= 0.06 | 6% | 3,7% | 8,5% |

67 | 1 | 100% | 100% | 100% | |

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

A+ A- B+ B- AB+ AB- 0+

0-

Figura 1. Reparto de la frecuencia de los diferentes grupos sanguíneos en Úbeda y Sabiote.

Si se atiende a la distribución por sexos de los donantes en el instituto (tabla 4), del grupo A+ hay 11 hombres donantes y 9 mujeres. En casi todos los grupos hay un número mayor de mujeres que de hombres

donantes y en AB+ solo hay donantes mujeres. Hay 38 mujeres donantes y 29 hombres donantes. En B+ hay un número igual de hombres que de mujeres y se ve que el grupo más numeroso es el 0+.

![]()

Tabla 4: Distribución por sexos de los donantes en el instituto.

Grupos | Hombres | Mujeres | Total | Frecuencia donante hombre | Frecuencia donante mujer | Frecuencia donantes totales | ||||||

A+ | 11 | 9 | 20 | 0,37 | 0,27 | 0.3 | ||||||

A | 5 | 4 | 9 | 0,18 | 0,12 | 0.13 | ||||||

B+ B | 2 0 | 2 0 | 4 0 | 0,078 0 | 0,04 | 0.06 | ||||||

0 | 0 | |||||||||||

AB+ | 0 | 5 | 5 | 0 | 0,12 | 0.07 | ||||||

AB | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,02 | 0.015 | ||||||

0+ | 10 | 14 | 24 | 0,38 | 0,36 | 0.36 | ||||||

0 | 1 | 3 | 4 | 0,035 | 0,07 | 0.06 | ||||||

TOTAL | 29 | 38 | 67 | 1 | 1 | 1 |

Calculamos la probabilidad de encontrar donantes multiplicando la probabilidad teórica (la que se deduce de la tabla 2) por la frecuencia de los individuos pertenecientes a esos grupos en el instituto y obtenemos Probabilidad de encontrar donantes de sangre según tu grupo en el IES (tabla 5).

La persona cuyo grupo es A+ tiene la probabilidad más alta de encontrar donante, claro esta, después de las personas de grupo AB+ que son receptores universales. Las personas de grupo B- o 0- son las que tienen menos probabilidad de encontrar donantes de sangre.

GRUPO | PROBABILIDAD |

A+ | 0.43 |

A | 0.05 |

B+ | 0.24 |

B | 0.01 |

AB+ | 1 |

AB | 0.10 |

0+ | 0.10 |

0 | 0.05 |

Tabla 5. Probabilidad de encontrar donantes de sangre según tu grupo en el IES.

Tabla 6. Donantes hombres y mujeres. Fuente: centro de transfusión sanguínea de Granada

GRUPOS SANGUINEOS | A+ | A | B+ | B | AB+ | AB | 0+ | 0 | TOTAL |

Mujeres | 4995 | 1132 | 1172 | 276 | 455 | 102 | 5408 | 1292 | 14833 |

Hombres | 4398 | 1015 | 1102 | 269 | 415 | 117 | 4708 | 1132 | 13157 |

Totales | 9393 | 2147 | 2274 | 545 | 870 | 219 | 10116 | 2424 | 27990 |

Probabilidad donante mujer | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 0.46 | 0.54 | 0.53 | 0.53 |

Probabilidad donante hombre | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.48 | 0.53 | 0.46 | 0.47 | 0.47 |

En la tabla 6 se puede apreciar como hay más mujeres donantes de sangre en Granada que hombres, menos de AB-, que hay más hombres donantes.

Conclusión: La probabilidad de

aunque tenga el mismo número de grupos donantes, las personas que tienen ese grupo pueden ser más numerosas o menos y por eso el resultado varía.

encontrar donantes entre los distintos AGRADECIMIENTOS

grupos es muy diferente, por ejemplo, el Le agradecemos su colaboración a los AB+ es un receptor universal mientras que alumnos del instituto Iulia Salaria, al el B- solo tiene un 0,01 de probabilidad de Doctor Antonio Biedma, del hospital de encontrar donante en el instituto. El AB- y Úbeda y a los profesores que nos han el 0+ tienen ambos un 0,10 de probabilidad ayudado para hacer este trabajo tanto de encontrar un donante en el instituto. Por directa como indirectamente, en especial a ejemplo, el grupo A+ y el B+ según la D. Miguel Ángel Pérez, Dña. Mª Carmen teoría (tabla 2) tiene la misma probabilidad Martínez y D. Antonio Rafael García.

de encontrar donante pero en la realidad es

diferente porque el número de personas de cada grupo varía, eso quiere decir que

CABREJAS, I.; CAMPOS, B.; CANO, M.J.; MORA, J.; RODRÍGEZ, J. y PÉREZ, M.A.,

(2006), “Frecuencia de algunos caracteres hereditarios en la población de Sabiote (Jaén)”. Meridies, nº 10: 53-54

CURTIS, H. y BARNES, S., (1997). Invitación a la Biología. Madrid: Editorial Medica Panamericana.

PEDRINACI, E.; GIL, C. y CARRIÓN, F., (2007), Biología y Geología. Entorno.3º ESO.

Madrid: SM

REDAL, E.J. (Dir.), (2007) Matemáticas 3º ESO. Madrid: Santillana.

LÁCARA GEOLÓGICA

ÁLVAREZ, M.A. DELGADO, A. GONZÁLEZ, E. MARÍN, A.N. MONTERO, A. PIÑERO, J. SÁNCHEZ, J.A. SÁNCHEZ, M.A. TREJO, M. VALENCIA y A. PIZARRO LECHÓN *

La comunidad extremeña es muy compleja por su antigüedad y por los procesos geológicos que han sucedido en su territorio. Incluye parte de los materiales mas antiguos de la península ibérica, siendo paleozoicos la mayor parte de los materiales geológicos que afloran a su superficie. La comarca de Lácara se encuentra en las vegas bajas del río Guadiana, casi en el centro geográfico de la región de Extremadura. El trabajo estudia la geología de esta comarca y trata de trazar un itinerario didáctico para su visita. Para ello, se ha investigado sobre los materiales que afloran en la zona, se han marcado los puntos de interés y se han trabajado éstos sobre el terreno. Se marcan cinco puntos en el itinerario: los dos primeros para visitar materiales sedimentarios; el tercero para materiales metamórficos pizarroso cuarcíticos; el cuarto, calizo y en el quinto estudiamos rocas magmáticas de tipo granítico.

Palabras clave: Geología, Lácara, Guadiana.

(GEOLICAL LACARA)

The autonomous community of Extremadura is very complex due to its age and to the geographical processes that its land has gone through. It includes some of the most ancient materials an all the Iberian Peninsula, where most of the materials that rise to its surface come from the Paleozoic Era. The region of Lácara is settled in the Vegas Bajas of River Guadiana, almost in the centre of the Community of Extremadura. This research focuses on the geology in this area and traces a didactic route for its visit. With that aim, we have done a research into the materials that arise in our area, we have marked the points of interest and we have worked “on the land”. We have marked five points in this route: the first two ones, to visit sedimentary materials; the third one, schistose metamorphic quartz materials; the fourth one, calcareous; and in the fifth one we have studied igneous granitic rocks.

Key words: Geology, Lácara, Guadiana.

La región extremeña se localiza en el SW del macizo hespérico formando parte de la zona Centroibérica y de la zona Ossamorena, e incluye parte de los materiales mas antiguos de la península ibérica. Sus primeras rocas se remontan al Precámbrico. En este período, la región era un medio marino en el que se fueron diversificando a lo largo de todo el paleozoico distintas formas de vida, cuyos restos han quedado registrados en parte dentro de las rocas, constituyendo un importante patrimonio paleontológico.

acercamiento del gran súper continente de Gondwana al continente de Laurasia determinaron el cierre del Mar de Thetys, ocasionando la emersión del área en la que hoy se ubica la región extremeña. En esta época acaecieron importantes cambios, pues el lugar donde anteriormente se encontraban medios marinos se fue perfilando una elevada cordillera, que debió alcanzar su máxima altitud en el Pérmico. A partir de ese momento las montañas se vieron sometidas a procesos graduales de erosión y denudación que determinaron su actual orografía de suaves relieves ( tan

característicos de las cadenas antiguas),

Hace aproximadamente 300 millones de solo modelados por los movimientos de años, durante el Carbonífero superior, las elevación producidos por la orogenia fuerzas compresivas originadas por el

![]()

Profesor coordinador del trabajo 31

Alpina, que provocó un rejuvenecimiento del relieve extremeño.

Objetivos: Los objetivos de nuestro trabajo son, entre otros, conocer nuestra comarca geológicamente, así como conocer la historia geológica de Extremadura. Otro objetivo es el de elaborar estudios recientes sobre la geología de las Vegas Bajas del Guadiana, además de aprender a observar y de construir un itinerario didáctico sobre los tipos de rocas de nuestra comarca.

En primer lugar, para realizar nuestro trabajo, debemos plantear la actividad. Para ello, realizamos varios grupos de tres o cuatro personas para facilitar el trabajo.

Cada grupo busca por separado información sobre varios temas relacionados con el trabajo que vamos a tratar que más tarde, pondremos en común para contrastar ideas.

Después de esto, ya estamos preparados para ir tomar muestras reales, con una salida al campo. Cada grupo visita una zona en concreto: el primer grupo se dirige a Lobón donde encuentran arcilla roja, arcosa y cantos rodados; el segundo grupo investigó el cerro de San Gregorio y la presa de Los Canchales; allí encontraron caliza, pizarra y cuarcita; el tercer grupo visitó el dolmen de Lácara donde recogieron muestras de granito.

Por último, con toda la información recopilada y con las muestras recogidas, ya sólo nos queda elaborar el informe.

Geología de la provincia de Badajoz

La formación dominante de toda la provincia de Badajoz es la Paleozoica. Sobre este sustrato y de manera localizada, existen limos rojos, verdadera herencia de valor no apreciado en toda su importancia que de manera inconsciente destruyen los extremeños. Pero no todo hay que achacarlo a los extremeños, fue el áspero Plioceno, con sus extremos climáticos de sequedad o lluvias torrenciales que desecaron y aniquilaron los bosques subtropicales del Mioceno, y que después arrasaron los ríos por erosión de los suelos terciarios, en

especial los horizontes superficiales de aquellos potentes suelos. Las “rañas” tienen este origen. Aún siendo dominante el Paleozoico en la superficie de la provincia, la variación en el sustrato es grande, sobre todo en las cuencas limítrofes a las cuencas del Guadiana.

Sustratos eruptivos:

Dioritas-gabros: Determina la formación del suelos excelentes de tonalidad oscuras (Valverde de Mérida, don Álvaro de Mérida, Esparragalejo y la Garrovilla)

Granito gneis: Los granitos en sentido amplio son frecuentes en la provincia, tanto al norte como el sur de las Vegas Bajas del Guadiana. Los gneis son formaciones geológicas paleozoicas o arcaicas no existen en las Vegas del Guadiana, pero hay rasgos metamórficos representados pro las pizarras muy alteradas, y no lejos de las Vegas, verdaderos gneis.

![]()

Sustratos paleozoicos: Pueden ser de varios tipos:

Silúricos: En las zonas bajas están representados pizarrales y en los parajes elevados por cuarcita.

Cámbricos: De menos extensión que el de anterior en la provincia localizados en:Badajoz, la roca, Guareña,Tierras de Olivenza...

Devónico: Se presentan muy rara vez y en manchas restringidas, en forma de banda pizarrosas localizadas en: Magacela,Vegas Bajas. Dando suelos de tipo rendsinas.

Sustratos terciarios:

![]()

Las vegas regables del Guadiana son del terciario, correspondiendo al mioceno de las Vegas Altas y el oligocéno las de Vegas Bajas; siendo las primeras arcillosas arenosas.

La cobertura pliocena de “rañas”:

Son sedimentos terciarios más o menos calizos se encuentran casi siempre recubiertos por formaciones cuaternarias. Las típicas rañas se encuentran a lo largo del amplio valle del Guadiana. Las rañas pliocenas son suelos muy pobres y por desgracia bastantes extendidos al norte de las Vegas Bajas del Guadiana.

En Extremadura predominan las rocas metamórficas, como la pizarra. En segundo lugar, se encuentran las rocas ígneas plutónicas, como el granito, y las rocas sedimentarias dendríticas, entre las que se encuentran las rocas de uraninita.

![]()

Las rocas metamórficas, sin duda las más extendidas en Extremadura, son pizarras, gneises, esquistos, grauvacas, cuarcitas y vulcanitas originadas en medios marinos y continentales, en ocasiones con actividad volcánica. Las rocas del Sistema Central son distintas de las de Ossa Morena, ya que presentan alto grado de metamorfismo y están formadas por gneises, esquistos y mármoles, principalmente, mientras que las del sur de la Comunidad están constituidas por pizarras, cuarcitas, areniscas y calizas.

Las rocas ígneas son muy abundantes. Se trata de rocas ígneas plutónicas: granitos y leucogranitos (de color más claro por su composición mineralógica) que se emplazan entre las rocas metamórficas en dos fases. Cuando estas rocas alcanzan una gran extensión (más de 100 km2) se consideran «batolitos», como el conocido Batolito de los Pedroches.

![]()

Las rocas sedimentarias son escasas en esta zona y se forman en ríos, abanicos aluviales y lagos de la cuenca del río Guadiana durante el Terciario. Estos sedimentos son arcillas, limos, arenas y calizas que se encuentran principalmente en los alrededores de Badajoz.

Tipos de rocas en la comarca de Lácara

![]()

- Arcillas: Plioceno. En Lobón se encuentran a 40 metros de profundidad, en Puebla de la Calzada hay afloramientos y en Montijo llegan desde el suelo hasta los 55 metros.

procedentes | de | la | descomposición | de | ||

minerales de aluminio | ||||||